query_builder2025.07.24

リアルのメタトロンさくら4D分析測定を経験伝統医学で相互補完します。

① 【包括的な原因分析】

② 【メタトロンさくらの使用改善アプローチ】

🌀1)エネルギー調整(周波数バランス補正)

🌊2)感情開放と潜在意識へのアプローチ

🥦3)食材相性・内臓サポート

🧠4)身体構造との統合分析(痛み・筋膜・トリガーポイント)⏳5)生活習慣からの調律提案(6つのリズム)

※6つのリズム

食(体質・消化・栄養吸収サポート)動(筋肉・動き・エネルギー循環)休(睡眠・休息・自律神経)心(感情・メンタルケア)環(環境・外部ストレス)気(エネルギーフィールド・波動場)

③ 【未来の傾向・未病予測】

④ 【身体・感情・魂の統合を促す“キーワード整理”】

⑤ 【栄養・食事・レメディの具体提案】

🎁《得られるベネフィット》

- 🧠 西洋医学では説明しきれない“根本的な要因”を可視化

- 📊 データに基づく多角的なアプローチで納得感あるセルフケアが可能

- 🌿 体・感情・魂のレベルにわたる包括的な調整方針が明確に

- 🌀 未病の段階で変化を察知し、予防的な改善アクションを実践できる

- 💫 「ただ治す」ではなく、「本来の自分に戻る」ための道しるべとなる

※「ホームページのシートBを読みました!」

と、lineでお伝えくださらないと、ここまでのアプローチは、致しませんよ!

query_builder2025.07.13

🌀その“ズレた体質診断”、信じすぎていませんか?〜あなたに本当に必要なのは、”本来の声”を聴くこと〜

「前にメタトロンを受けたけど、ピンとこなかった…」

「体質って言われたけど、逆に混乱した…」

そんな声、実は少なくありません。

なぜなら、多くのサロンや治療院では

🌍ロシアで作られたメタトロンの結果を、そのまま伝えているだけ。

でもそれって…

✔ 日本人の体や心、感覚とはちょっとズレていたり

✔ 「一時的な症状」を「体質」と勘違いしてしまったり

実は、間違った方向に進んでしまうこともあるんです。

💎じゃあ、どう違うの?

当院のメタトロンは “読み解き方” がまったく違います。

🌿「いま」の症状だけじゃなく、

🌱「本来のあなたのバランス」を探る“共鳴メタトロン”へ。

👩⚕️国家資格を持つ「主治中医師」が

🌌メタトロンの波動データに

🌞東洋医学の叡智(陰陽五行・氣・暮らしのリズム)をかけあわせて

✅ 「あなたの本当の体質」

✅ 「心と体、魂がズレている場所」

✅ 「どう整えれば、もっと楽になれるか」

を丁寧に導き出します。

🍀あなたの中には、ちゃんと整う力があります。

不調は、あなたが悪いんじゃない。

ちょっとだけ、リズムがずれてしまっているだけなんです。

🌈それを“やさしく共鳴”で整えていくのが、

当院の《共鳴メタトロンセッション》です。

✨まずは、あなた自身の声を聴いてみませんか?

🔹【プログラム①】主治中医師 × 波動分析 × 東洋の知恵サポート

🔸【プログラム②】五行体質診断チェックリスト(まずはここから)

query_builder2025.05.31

🌸メタトロンさくらの仕組み(素粒子の視点から)

• 私たちの体は、細胞よりもっと小さな「素粒子(そりゅうし)」でできていて、すべてのものが**波(エネルギーの振動)**を出しています。

• 元気なときの体は、素粒子の波が整っていて、バランスのとれた「きれいなリズム」をしています。

• でも、ストレスや疲れ、病気があると、その波のリズムが乱れてしまうことがあります。

• 「メタトロンさくら」は、頭にイヤホンのようなものをつけて、体のさまざまな場所が出している波動を読み取り、コンピューターで表示します。

• どこの波が乱れているかを見ることで、体の不調や乱れのサインを早く見つけることができます。

• さらに、乱れた波に対して「理想的な波」を当てて、自然に体が元の状態へ戻るようにサポートしてくれます。

🌱つまり、「メタトロンさくら」は、

私たちの体のエネルギーのリズム(波動)を調べて、ととのえる、エネルギーの健康チェック機器なのです。

⸻

🌟メタトロンさくらで【わかること】

1. 体のどこが弱っているか

→ エネルギーの波が乱れている場所が画面に表示される

(例:胃が疲れてる、腰の波動が低下してる、など)

2. 体のバランス状態

→ 自律神経・内臓・骨・脳・感情などの全体のバランスが色や数値で見える

3. 不調の原因のヒント

→ 波動の乱れから、「生活習慣」「食べ物」「ストレス」などの影響が読み取れる

4. エネルギーの相性

→ 食べ物・植物・音楽・アロマなどとの「共鳴度(相性)」もチェックできる

⸻

🌱メタトロンさくらで【できること】

1. 波動調整(メタセラピー)

→ 乱れた波に「本来の正しい波」を当てて、体の回復をサポート

2. 体質・心の傾向を知る

→ 潜在的なストレス・感情ブロック・体質傾向なども見つけやすくなる

3. 未病(病気になる前の乱れ)に気づける

→ 病気になる前に、波動の乱れで予兆をつかめる可能性がある

4. セルフケアのヒントがもらえる

→ 今の自分に合った食事・運動・休養・アロマ・音・自然療法などのアドバイスが得られる

🌀つまり:

メタトロンさくらは、体や心の「エネルギーのゆがみ」を見つけて、自然なバランスを取り戻すサポートをしてくれるツールなのです。

🔍【比較:メタトロンさくらのメタセラピー vs. 氣功・エネルギー療法】

観点

①メタトロンさくら(メタセラピー)

氣功・エネルギー療法

原理・理論

量子波動理論(非線形システム解析)、生体共鳴、フーリエ変換など科学ベースの解析技術測定方法

ヘッドセットを用いた周波数測定(器官・細胞・感情など)→波動状態を数値や色で可視化

施術方法

メタセラピー(周波数調整)による情報転写・自己調整力の促進

対象領域

臓器・組織・感情・食品との相性・病因候補の可視化と修正

客観性

結果は数値・画像・チャートで表示、ビフォーアフター比較可能

施術者の能力差

装置主導のため、施術者による差がない

施術の安定性・再現性

高い(設定とプロトコルによる標準化可能)

②氣功・エネルギー療法

原理・理論

東洋医学・気の流れ・チャクラ・経絡など、経験則と伝統的直感による理論

施術者の感覚や手の感知力による「氣」の状態把握

施術方法

手かざし、呼吸法、気の流れの調整、意識集中など

対象領域

主に気の滞り・ストレス・エネルギーの乱れ

客観性

施術効果は主観的(施術者と受け手の体感に依存)

施術者の能力差

施術者の経験・気感・技術によって大きく異なる

施術の安定性・再現性

個人の状態・施術者のコンディションに左右されやすい

✅【メタトロンさくら・メタセラピーが優れている点】

① 可視化できる(波動状態が数値・色・グラフで見える)

• 感覚的な「なんとなく良くなった」ではなく、施術前後の変化を明確に比較できる

• 「赤→黄→緑」と色で変化が分かることで、納得感・安心感が高い

② 原因の仮説が立てやすい(器官・感情・食品レベルまで)

• 「胃の負担が強く出ている」「小腸がストレス反応を示している」など、臓器別に反応がわかる

• 「怒り」「恐れ」などの感情的ストレスも分析でき、心理面のアプローチにもつながる

• 食品や身につけるものとの相性も調整可能(例:サプリ、歯の詰め物、電磁波など)

③ 施術のブレが少ない・安定した施術が可能

• 人の氣感や体力に依存せず、誰が扱っても一定の結果が期待できる

• セラピーは装置による共鳴・修正波の送信で行われ、施術者の疲労や主観が入りにくい

④ 再現性・検証性が高い

• 同じ設定であれば、他の人でも同じような波動状態を確認・共有できる

• 体調変化と波動変化を日常記録と紐づけて分析できる

⑤ 安心・安全・副作用なし

• 周波数調整による「情報の書き換え」であり、薬剤や機械的刺激がない

• 高齢者や子どもでも安心して使える(氣功における“当たり過ぎ”のリスクなし)

🧘♀️【まとめ

ポイント

メタトロンさくらはこんな方におすすめ

✅ データを重視する方

客観的な数値・グラフで安心感が欲しい人

✅ 理論に基づいて整えたい方

エネルギー的な不調を科学と感覚の融合で理解したい人

✅ 日常の生活改善にもつなげたい方

食事・環境・感情ストレスを可視化し、セルフケアに活かしたい人

✅ 氣功やエネルギー療法で効果が安定しなかった方

再現性ある施術で「体感+結果の裏付け」を求める人

query_builder2025.05.29

【ご予約に関する大切なお知らせ】

いつも当院をご利用いただきありがとうございます。

皆さまにとってより良い施術環境を保つため、ご予約の取り扱いについて再度ご案内させていただきます。

最近、一部の方において度重なる予約変更・キャンセルが見受けられ、他のご予約希望の方のご案内が難しくなるなど、運営上の支障が出ております。

特に、

✅ 直前での変更・キャンセルが複数回続く場合

✅ 同じ時間帯の枠を何度も押さえ直すような形になる場合

は、1人で2枠を占有してしまうような状態となり、大変ご迷惑となります。

当院では、以下の通りご予約制度と料金を設けております:

🔷 通院の基本料金

・月1回の方:6,600円(税込)

・月2回以上通院できる方:割引料金 5,500円(税込)

🔶 都度予約で確定できない場合

・確実に来られない場合、その都度予約として都度料金6,600円を適用させていただきます。

・変更が多い方には、原則「確実に来られる日」のみのご予約をお願いしております。

例えば、「金曜日は仕事の都合で変更になるかもしれない」という場合は、

お休みの日など変更がない日にご予約いただく方が確実です。

「面倒だから」という理由で毎回直前の変更をされると、

他の患者さまにもご迷惑がかかり、当院の運営にも影響が出てしまいます。

当院は一人ひとりにしっかりと向き合いたいと考え、時間を確保してお迎えしています。

今後も安心してご利用いただける場を守るためにも、皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

ご不明点がある場合は、いつでもお気軽にご相談ください。

query_builder2024.08.07

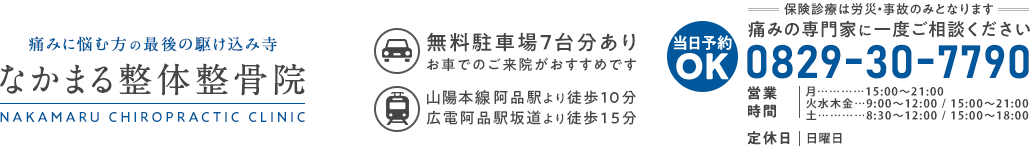

なかまる整体整骨院利用規約

セルフ利用機械第1条(目的) 本規約は、当院内のセルフ利用機械(以下「機械」といいます)の適正な利用を促進し、全ての利用者が快適に利用できるようにすることを目的とします。

第2条(利用の申し込み)

- 機械の利用は、当院の受付にて事前に申し込みを行うものとします。

- 申し込みの際には、利用者の氏名、連絡先、および利用予定時間を登録していただきます。

第3条(利用時間)

- 機械の利用時間は1回につき30分以内とし、1日に1回までとします。

- 利用時間の延長を希望する場合は、他の利用者の予約状況を確認の上、受付にて手続きを行ってください。

第4条(利用方法)

- 機械の利用前に、必ず使用方法を確認し、正しく使用してください。

- 使用後は、必ず機械の電源をオフにし、周囲を清掃してから次の利用者に譲ること。

- 機械表面や接触部分を消毒用シートで拭き取ってください。

- 足元や椅子など、使用中に触れた部分も清掃してください。

- ゴミや使用済みのシートは、指定のゴミ箱に捨ててください。

- 機械の使用中に異常を感じた場合は、直ちに利用を中止し、受付に報告してください。

第5条(利用の制限)

- 以下のいずれかに該当する場合、機械の利用をお断りすることがあります。

- 健康状態が優れない場合

- 利用方法を守らない場合

- 他の利用者に迷惑をかける行為を行った場合

- その他、当院が不適切と判断した場合

第6条(利用者の義務)

- 利用者は、機械を丁寧に扱い、破損や汚損をしないように努めるものとします。

- 機械や設備を故意または過失により破損した場合、修理費用を負担していただく場合があります。

第7条(安全管理)

- 利用者は、自己の責任において機械を利用するものとし、利用中の事故や怪我については、当院は一切の責任を負いません。

- 機械の利用に際しては、適切な服装で利用し、安全に留意してください。

第8条(個人情報の取扱い)

- 当院は、利用者の個人情報を適切に管理し、無断で第三者に提供することはありません。

- 利用者の同意を得た場合や法令に基づく場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

第9条(規約の変更)

- 本規約の内容は、必要に応じて変更することがあります。

- 規約の変更は、当院のホームページまたは院内掲示にて告知します。

第10条(その他)

- 本規約に定めのない事項については、法令または一般的な商慣習に従うものとします。

- 本規約の解釈に疑義が生じた場合は、誠実に協議して解決するものとします。

付則 本規約は、2024年8月7日より施行します。

必要に応じて、細かい部分を調整したり、追加項目を設けたりすることも可能です。ご質問や追加の要望があればお知らせください。